“이 노래를 처음 들으며 떠올린 단어는 왠지 ’산들산들’이었다. 귓가를 가볍게 스치고 지나가 기분 좋은 여운을 남기는 심플한 선율도, 그 선율 위에서 조곤조곤 노래하는 꾸밈없는 목소리도, 마치 포근한 기운을 품고 산들산들 불어오는 부드러운 봄바람 같다.”

92914

Koh

2019.03.16

도시에서 태어나 줄곧 도시에서 자랐다. 20대 초반 병역의 의무를 다하느라 강원도에서 보낸 2년 남짓의 시간을 제외하면 현재까지 내 삶의 대부분의 기록은 서울에서 쓰여졌고 또 현재 진행중이다.

도시, 특히 서울쯤 되는 큰 도시가 되면 모든 것들이 참 많다. 사람, 건물, 차, 신호등, 불빛, 소리, 냄새 등을 비롯해 볼 것, 들을 것, 즐길 것, 먹을 것, 예쁜 것, 흉측한 것, 위험한 것, 여하튼 인간이 접할 수 있는 대부분의 것들이 지나칠 정도로 잔뜩 밀집해 있는 것이다. 그렇게 모든 것이 너무 꽉꽉 들어차 있어서, 나는 가끔 숨이 턱턱 막힌다. 너무 많은 불빛들이 정신사납고 너무 많은 소리들이 시끄럽다. 너무 많은 사람들과 너무 많은 언어를 나누는 행위가 번잡스럽게 느껴져 싫어진다. 잠시라도 그 모든 것들, 그리고 도시로부터 도망쳐 어떤 ‘고요함’ 속에 있고 싶은 기분이 된다. 아마 나만 느끼는 기분은 아닐 거다. 주변 사람들 대부분이 때만 되면 휴가다 여행이다 악착같이 챙겨 어딘가로 탈출하기 위해 애를 쓰는 걸 보면. 그렇다. 우리들, 소위 ‘도시인’이라는 종족은 가끔씩은 도시를 벗어나 자연과 마주할 필요가 있는 것이다.

‘92914’는 권주평과 이준기가 만든 듀오다. 두 사람은 함께 노래를 짓고 부른다. 노래는 주로 이준기가 한다. 92914라는 이름은 그들이 처음 구했던 작업실의 우편번호라고 한다.

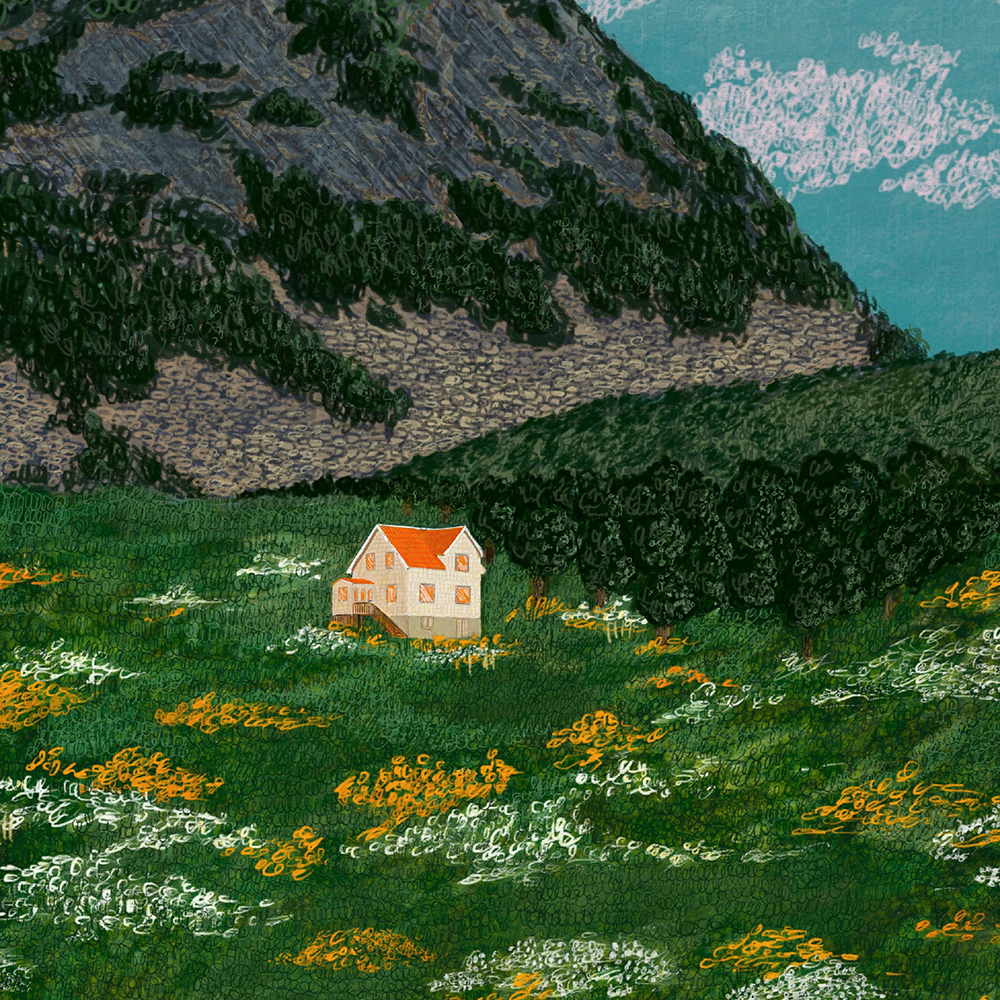

‘92914’의 음악은 어쩐지 자연의 어떤 풍경을 연상시킨다.

그곳은 각양각색 꽃들이 여기저기 알록달록 피어나 수놓인 초록빛 들판이기도, 혹은 철썩이는 소리와 함께 잔잔한 파도가 들어오고 또 나가는 초여름의 해변이기도 하다. 너무 밝지도, 그렇다고 너무 약하지도 않은 적당히 따스한 볕이 공기를 은은하게 데우고 깃털처럼 가볍게 날리는 옅은 바람이 뺨을 부드럽게 간질이는. 모든 것이 과하지도 부족하지도 않게 ‘적당하게’ 존재하는 고즈넉한 풍경, 눈을 감고 92914의 음악과 마주하고 있으면 왠지 이런 풍경의 한가운데에 들어와 있는 것 같다.

새 노래 ‘Koh’ 역시 그렇다.

이 노래를 처음 들으며 떠올린 단어는 왠지 ’산들산들’이었다. 귓가를 가볍게 스치고 지나가 기분 좋은 여운을 남기는 심플한 선율도, 그 선율 위에서 조곤조곤 노래하는 꾸밈없는 목소리도, 마치 포근한 기운을 품고 산들산들 불어오는 부드러운 봄바람 같다. 노래가 찬찬히 마음에 스며들 즈음이면 – 음악을 표현하기에 적절치 않은 단어 선정인지 모르겠지만 – 어쩐지 ‘고요’해지는 기분이 든다. 번잡하고 시끄러운 일상으로부터 잠시나마 완전히 분리되어 맛보는 아주 기분좋은 고요함이다. 그리고 이 고요함은 참으로 다정하고 자상하다.

92914는 그런 노래를 짓고 또 부른다.

Editor / 김설탕

sugarules@poclanos.com