“무엇보다 그가 지은 노래들에서 느껴지는 예스러운 서정미에 반해 그가 쓴 가사와 글 곳곳에서 풍기는 염세적, 냉소적 기운들이 무척 흥미롭다 느꼈는데 어쩌면 이 기묘한 모순성, 양면성이야말로 천용성이라는 음악가의 진짜 매력이 아닐까 싶었다.”

천용성

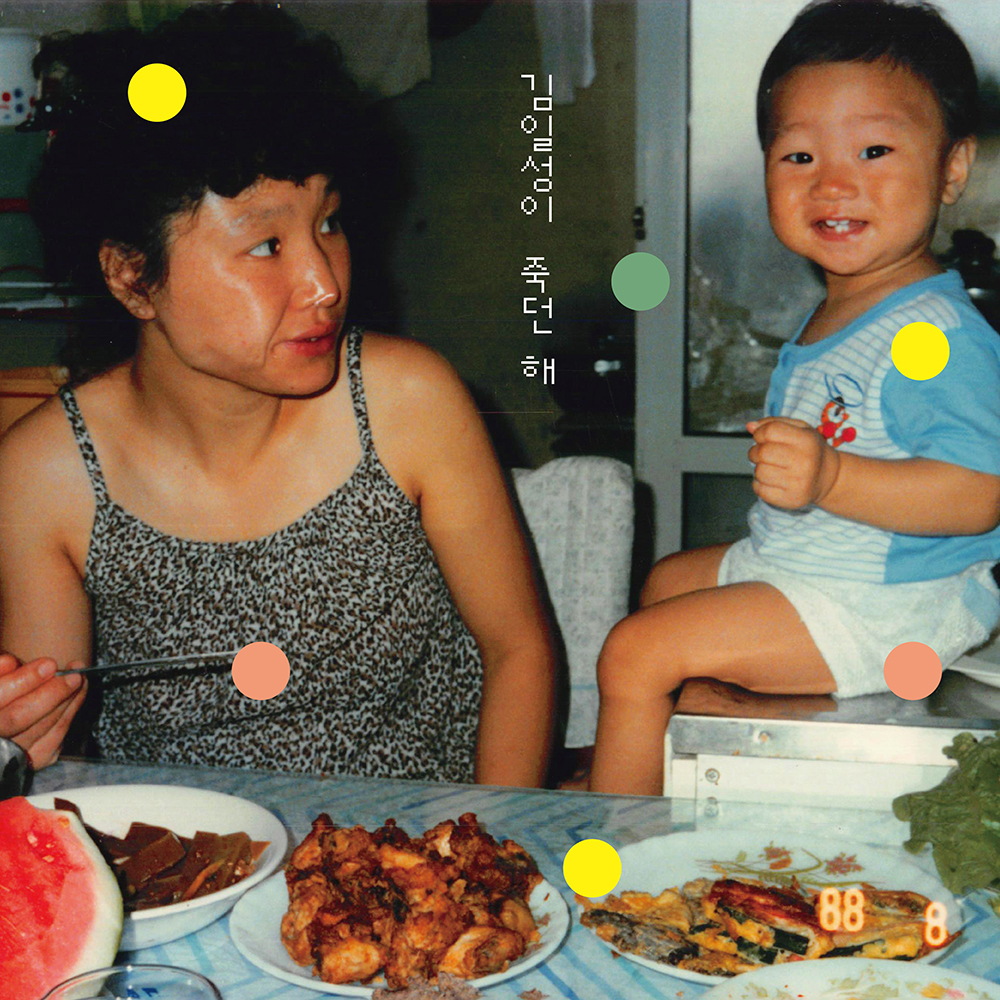

김일성이 죽던 해

2019.06.26

1994년 초여름. 날짜는 기억나지 않지만 확실히 토요일이었고 후덥지근했지만 날씨는 화창했던 날이었다. 당시 19살이었고 고교 생활의 마지막 해를 보내고 있던 내가 이른 방과 후 집에 들어왔을 때, 안방에 놓인 칼라 텔레비전이 시끄럽게 떠들어대고 있었다. 김일성이, 그 김일성이 죽었다고. 그날의 파란 하늘이, 하얀 구름이, 그 뉴스 소리가 아직도 신기하리만치 생생하게 기억난다. 묘하게 비현실적인 순간이었다.

그런 내게 [김일성이 죽던 해]라는 제목은 꽤 자극적으로 느껴졌다. ‘천용성’이라는 음악가에 대해 그 무엇도 몰랐음에도 일단 들어보자 마음먹은 것도 역시 그 때문일 거다. 그렇게 11곡이 빼곡하게 담긴 앨범을 다 들었다. 음악을 들으며 앨범을 소개하는 글을 함께 읽었고 음반이 나오며 몇몇 매체에서 공개된 음악가의 인터뷰, 글들도 하나하나 찾아서 읽었다. 비록 첫인상일 뿐이지만 ‘천용성’은 묘한 매력이 있는 사람이었다. 꾸밈 없는 목소리로 덤덤히 불러내는 노래가 우선 매력적이었고, 역시나 꾸밈 없는 말투로 – 동시에 어떤 뾰족한 냉소를 은근히 품고 – 쓴 노랫말이나 글들이 또 좋았다. 무엇보다 그가 지은 노래들에서 느껴지는 예스러운 서정미에 반해 그가 쓴 가사와 글 곳곳에서 풍기는 염세적, 냉소적 기운들이 무척 흥미롭다 느꼈는데 어쩌면 이 기묘한 모순성, 양면성이야말로 천용성이라는 음악가의 진짜 매력이 아닐까 싶었다.

앨범을 소개하는 글의 헤드라인은 “순도 1,000% 퓨어 인디 포크”라고 적혀 있었지만 사실 그건 거짓말이다. 이에 대해선 음악가 본인도 “경영학적 사유로 ‘순도 1000% 인디 포크’를 표방하고 있지만, 노래의 절반은 명쾌한 포크가 아니며, 노래의 절반은 명백히 포크가 아닙니다”라고 스스럼없이 인정을 했고. 앨범에 담긴 노래 중 몇몇은 포크의 외형을 하고 있지만 대부분은 그렇지 않은데 오히려 내게 이 작품은 ‘다양한 형태의 팝이 담긴 가요 앨범’으로 여겨졌다.

도입부를 들으며 어쩐지 ‘사이먼 앤 가펑클’을 떠올린 영롱한 발라드 ‘상처’, 다정한 선율이 편안한 – 하지만 듣고 있노라면 삶의 근원적 부조리를 곱씹게 되는 – 목가적 분위기의 포크 ‘김일성이 죽던 해’, 동명의 소설이 모티브가 된 곡으로 90년대식 모던록, 기타팝의 어법을 재현하는 ‘대설주의보’, 자기성찰적 가사와 함께 종교적 엄숙미마저 느껴지는 비장한 발라드 ‘사기꾼’, 초기 윤상을 떠올리게 하는 ‘동물원’이나 과거의 장필순을 떠올리게 하는 ‘전역을 앞두고’처럼 – 신스 사운드를 활용하는 – 90년대 초반 풍의 팝까지 수록된 열한 곡 모두를 직접 짓고 불렀다. 밴드 ‘단편선과 선원들’로 유명한 ‘단편선’이 앨범의 총 프로듀서로 참여해 제작을 주도했고 그 외에도 많은 동료 음악가들의 목소리, 연주가 보태져 완성되었다. 특히 전자음악가인 ‘FIRST AID’가 무려 세 곡의 편곡에 참여하고 있는 점이 유독 눈에 띄고 다소 의아하게도 느껴지지만 막상 그가 참여한 곡들을 들어보면 충분히 이유가 납득되는, 적절한 인선이었다는 생각이 든다. 과거의 가요들에 대한 향수를 불러일으키는 프로덕션과 함께 오롯이 우리말로만 쓰여진 노랫말에 함께 집중할 때 비로소 참 매력을 느낄 수 있는 작품이다.

사는 건 고되고 자주 불공평하다. 진실은 늘 불편하고 관계도 늘 어렵다. 삶은 온통 부조리로 가득하지만 벗어나기도, 극복하기도 여의치 않다. [김일성이 죽던 해] 속에서 이처럼 정면으로 마주하면 마음이 편치 않은, 하지만 마주할 수 밖에 없는 삶의 민낯들을 본다. 어쩌면 이것이야말로 이 앨범의 진가 아닐까? 그리고 아마 이것이야말로 그가 얘기한 ‘분하고 더러운 팝’의 본질일지도 모르겠다.

Editor / 김설탕

sugarules@poclanos.com