그 불분명한 사람 목소리는 여전히 분명하게 사람12사람의 것이다.

사람12사람

꽃이 지듯 피지

2022.04.21

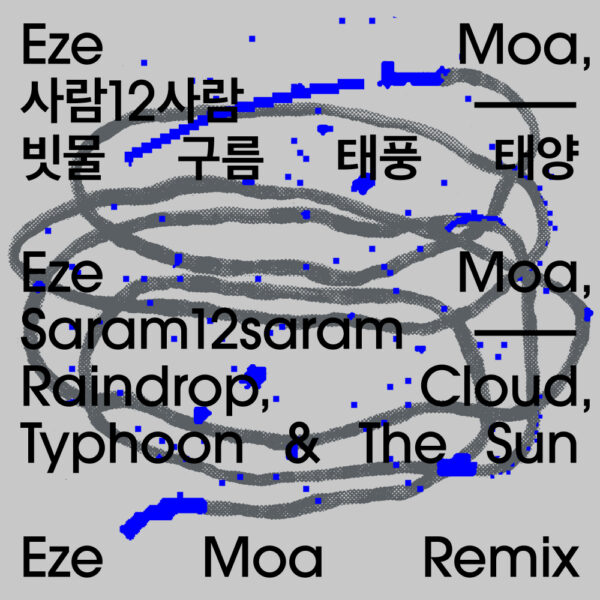

22년의 트랙들 중, [빗물구름태풍태양]으로 익숙할 사람12사람과 더 많이 닮았다 느껴질 곡은 ‘꽃이 지듯 피지’보다도 사츠키($ATSUKI)의 ‘Neo World’일지 모른다. 이는 물론 사람12사람이라는 이름으로 솔로 활동을 재개한 지음뿐 아니라, 프로듀싱을 맡았던 은천(eunchurn)까지 모두가 트랙에 참여한 덕이다. 풍성하게 낮은 신스 음색이 반복적으로 움찔대는 동안, 사츠키는 전자음 풍경과 맞물리는 오토튠을 목소리에 걸어 훨씬 더 멜랑콜리한 가창을 선보인다. 이를 받아 다음 벌스를 이어가는 지음은 목소리와 노랫말을 통해, 사람12사람의 지문과도 같던 특징을 중얼거리면서 밝힌다: “조금은 더 바래 / 잔인한 치찰음.”

“입안에서 조물조물하면서 숨소리, 치찰음 같은 거에 집중 (유지성 인터뷰, 「이야기 속으로」, 상상마당 웹진)”할 때, 온전한 ‘소리’로 환원될 수 없는 잡음들이 목소리에 스며들어 고유한 질감을 만들어낸다. 입 밖으로 온전히 나오지 않은 채 속삭이고, 웅얼대고, 숙덕이고, 우물대는 이 소리들은 불분명함을 높여주고, 단어들이 똑바로 발화될 때 달라붙는 의미 값들을 수월히 벗겨낸다. 이런 마찰음들이 곧 일종의 노이즈로서 “통제될 수 없는 소리”가 될 때, 사람 목소리를 사용하는 데에 있어 “기계/컴퓨터로 지배 가능한 투명한 세계에서 작동하는 예술적 감각이란 바로 이 (상대적인) 의외성, 모호함에 있다. (「투명한 세계와 모호한 음색」, 온스테이지)” 그런 식으로, 통제 불가능한 의외성, 불분명한 모호함으로 사운드를 이끄는 지음의 목소리에 은천의 뛰어난 비트와 맞물릴 때 사람12사람의 전체적인 질감과 트랙의 전개가 형성되었다. 입속에서 발생하는 치찰음과 전자음의 오류를 활용한 글리치가 맞부딪히고, 일그러진 채 의미 사이를 흘러 다니는 발음들로 그런 불안정함을 옮겨오면서. 이러한 조합은 조금 이전 시기의 못이나 카프카, 아니면 두 EP들이 발매되던 시기의 룸306이나 75A가 들려줘온 매력적인 쌍에 있어서도 특히나 모호한 목소리의 역할과 불분명하게 통제된 전자음의 질감을 섬세하게 이용하며 사람12사람만의 분명한 성문(聲紋)을 만들어냈다.

그렇지만, 잠시간의 공백기동안 사람12사람에게 생겨난 “더 많은 이야기”는 “성숙과 완전함”에 대한 것이다. 이번 트랙에 주된 프로듀싱으로 참여한 St.void의 비트는 [빗물구름태풍태양]의 다운템포 팝 분위기나 이를 바탕으로 어쿠스틱한 접근을 하는 [feels too letter]와는 사뭇 다른 “팝”을 따라 진행된다. 도입부에서 현악기 소리가 자그마한 배경음이 되어주고 그 위로 건반 소리가 울려 퍼진 후, 후렴구를 대체하듯 트로피컬 하우스 풍의 드롭이 찾아오니까. 물론 빌드업-드롭 구조의 많은 댄스 팝 트랙들이 구성되는 것과는 조금 다르게, ‘꽃이 지듯 피지’의 “드롭”에는 베이스와 드럼의 “뒷켠”에서 앰비언트한 신스음이 차오르며 도입부에서 현악기가 맡았던 배경의 역할을 자연스럽게 옮겨 받는다. 이를 바탕으로 사람12사람의 목소리는 훨씬 더 고양되는 멜로디를 따라 움직이면서 “빌드업” 기능을 한다. 이 첫 드롭을 통과하면서, 스트링 편성 덕에 여리게 떨리듯 들리던 음색은 이윽고 좀 더 밝고 단단한 소리들에 둘러싸인다. 이 인상적인 드롭은 사실 일찌감치 등장한 후 마지막 1분 동안에 마무리로 나올 뿐이지만, 사람12사람만의 “성장”이 어떤지 밝히는 데에는 꽤나 효과적이다. 작년의 사운드클라우드 싱글들에서도 들을 수 있듯 훨씬 익숙한 문법과 사운드의 비트에서도 지음의 목소리를 활용하여 사람12사람스러운 분위기가 충분히 만들어질 수 있다는 걸 들려줬으니 말이다.

더욱이나 좀만 더 자세히 들어보면, ‘꽃이 지듯 피지’가 지난 두 EP의 특색이었던 불안정한 감각을 완전히 몰아내지는 않는다는 것도 알 수 있다. 이는 다시 한 번, 여전히 곳곳에서 모호함과 불분명함을 띠고 있는 음색 덕일 것이다. 이를테면, 드롭의 중심에 오는 명확한 신스음 주위로 치찰음처럼 스치는 잡음들이 흩뿌려지고, 그 앰비언트한 뒷켠에 사람12사람의 코러스가 희미하게 퍼질 때가 그렇다. 또 이와는 반대로, 꽤나 청량하게 고양되는 비트와 대치되게 들릴 수도 있는 목소리가 첫 드롭을 통과한 후 비트의 일부로 편입되듯 툭툭 끊기며 새로운 빌드업으로 진출하는 과정도 마찬가지다. ‘꽃이 지듯 피지’에서 정말로 인상적인 구간은 첫 드롭을 통과하고 마지막을 향해 나아가는 과정에서, 사람12사람이 통제 불가능한 요소들로 “투명함”과 “모호함” 양쪽 모두를 움켜쥐는 풍경이다. 드롭을 연장하듯 쿵쿵대는 베이스음과 길게 끌어지는 신스음으로 이뤄졌던 인스투르멘탈이 조금 갑작스럽게 처음의 건반과 현악기 쌍으로 툭 넘어갈 때, 음색상의 불분명함을 갖고 있는 목소리가 선율의 분명함으로 이 급박한 전환이 휘청거리지 않도록 꽉 붙들어주듯 말이다. 이런 식으로, 지금의 사람12사람이 추구하고자 하는 “완전함”은 불안정함에도 불구하고, 아니면 바로 그 불안정함을 통해 달성되는 것일지도 모른다. [빗물구름태풍태양]이 들려줬듯, 하나의 사운드가 투명하면서도 모호할 수 있고, 또 불안정한 소리들을 모아 꽤나 안정적인 구조와 전개의 팝을 만들어낼 수 있듯이 말이다. ‘꽃이 지듯 피지’는, 어떻게 보자면 소리의 불분명함을 쌓아올려 분명함을 만들었던 사람12사람의 기존 방식을 뒤집어, 팝적인 분명함이 소리의 불분명함으로 이뤄졌다는 걸 벅차오르는 전개로 들려주는 트랙일 것이다.

“넌 너무 달라져 있지 다시 오를 쯤에 / 기대를 걸어봐 많은 시간들이 보여”가 말해주듯, 트랙에서는 과거에 대한 회고와 미래에 대한 전망이 동시다발적으로 일어난다. 사람12사람의 변화는 예고되지 않고 불시에 즉시 일어나며, 그 모습은 제목처럼 “지듯이 피어나는” 과정과도 무척이나 닮아있다. 이는 끝과 시작에 놓인 사람12사람이 트랙 자체에서 확실한 방향을 향해가며 스스로를 재구성하는 방식이기도 할 것이다. 그 모든 경로가 억지스럽지 않게 느껴지는 건 역시나 사람12사람의 사람 목소리가 전면으로 나서 주어진 소리들의 주도권을 잡았기 때문일 테다. 도입부에서는 수려하게 연약함을 들려줬던 전작과 닮아있던 소리들이 주저하지 않고 드롭으로 뛰어든 후 차근차근 솟아올라가면서, 처음에는 불안정하거나 모호했을 소리 조각들이 어느새 투명하고 분명한 합을 만들어낸다. 그를 따라 다시 한 번 직선으로 흘러가는 시간을 따라 마지막 드롭이 시작되고, 도입부를 장식했던 피아노 소리가 합쳐지며 마무리의 종합을 향해 나아간다. 시작할 때만 해도 “작은 햇빛에 그을려” “숨 쉬는 것도 조금 벅차 보”였던 “너”가, 긴 시간을 지나온 이 끝에서 “빛이 많은 너”가 되어있다. 이전과 “똑같은 것도 조금 있었는지”, 새로이 찾아온 빛이 “아무렇지 않게 밝았었는지”는 모르는 일이겠지만, 그 불분명한 사람 목소리는 여전히 분명하게 사람12사람의 것이다.

Editor / 나원영 (대중음악비평가)